會員限定

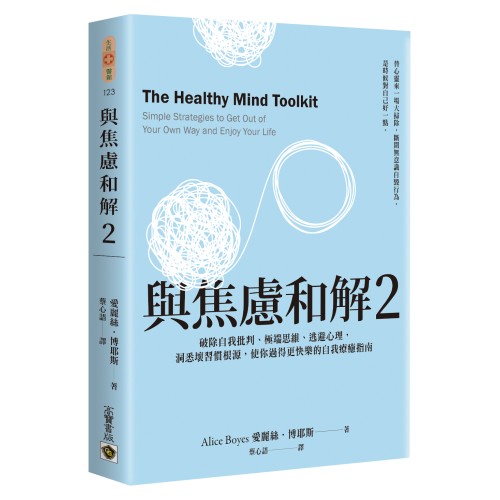

與焦慮和解2:破除自我批判、極端思維、逃避心理,洞悉壞習慣根源,使你過得更快樂的自我療癒指南

NT$284

(折扣後)NT$360

-

作者愛麗絲.博耶斯 Alice Boyes

-

譯者蔡心語

-

ISBN9789863618300

-

上市時間2020-04-29

- 內容介紹

- 線上試讀

- 商品規格

- 書籍目錄

★暢銷書《與焦慮和解》作者全新力作

★克服自我批判、重拾信心的實用指南

★擺脫負面思維導致的壞影響,最簡單好用的工具書!

★亞馬遜5星好評

根除阻礙自己的思維,擁有順利快樂的生活。

你是否悲觀?你是否高度要求自己?你是否無法原諒自己的過錯?如果答案是肯定的,那麼,該對自己好一點了!

「自毀,即自身的壞習慣導致事情發展不如預期,

只要能破除這些壞習慣,就能讓你過得更加自由順遂。」

哪些行為算是自毀?

・ 過度悲觀

・ 過度樂觀

・ 太過謹慎

・ 拖延與逃避

・ 完美主義

・ 責任感太重

・欠缺責任感

若你有以上情況,表示在許多方面你都曾讓自己裹足不前,進而影響到諸多層面:

・ 時間與精力

・ 促成思想盲點

・ 人際關係

・ 財務狀況

・ 工作

・ 家庭和諧

我們將一起在本書中探討各種問題模式,並傳授你最簡單有效的解決辦法,讓你破除各種阻礙自己的思維。

本書以認知行為療法為基礎,它將你的思考和行為結合成一股最大的正面力量,而其中最重要的意義是:改變行為是改變思考最快也最有效的方式之一。

寫紙條提醒自己、改變生活小習慣、重新規劃安排時間、不勉強自己……這些看似簡單的改變都是可以助你突破瓶頸的方式,更能讓你釐清心中的自毀思維是如何運作、如何影響你。

這是一本可以隨時翻閱的指南,只要自毀思維不自覺出現,即可以立刻在本書中找到應對策略。清掃無意識思想,找到更快樂積極的生活。

───專業推薦───

Blaire左撇子 / 溫暖系、心靈系YouTuber

方格正 / 臨床心理師

江珈瑋 / 諮商心理師

李旻珊 / 身心科醫師

周慕姿 / 心理師、心曦心理諮商所創辦人

洪仲清 / 臨床心理師

胡展誥 / 諮商心理師

郭彥麟 / 精神科專科醫師

陳嬿伊 / 精神科醫師、微煦心靈診所院長

熊仁謙 / 快樂大學

蘇予昕 / 諮商心理師

蘇益賢 / 臨床心理師

(依姓氏筆畫排列)

[好評讚譽]

「人生很難但可以有方法變得簡單。」---Blaire左撇子/溫暖系、心靈系YouTuber

「這是一本超級實用的人生手冊,陪你覺察自毀模式並翻轉人生。」---江珈瑋 /諮商心理師

「本書有扎實的心理學根基,推薦給深受焦慮所困,希望與自己和解的你。」---李旻珊/身心科醫師

「人的行為與心理是很複雜的,或許無法用簡單的方式分析,但作者總能用明白清楚的方式,帶我們找出方向,並踏出腳步。」---郭彥麟/精神科專科醫師

「無論你是哪一種焦慮,本書將為你找到解套的方法。」---陳嬿伊/精神科醫師、微煦心靈診所院長

「焦慮,是現代每個人的日常,了解如何正確與它和平共處,將能更安心的活出美好的自我,一起透過認知行為治療,正道認識自我的旅程,擁抱那敏感的自己吧!」---熊仁謙/快樂大學

「《與焦慮和解2》是一個出色的指南,用於瞭解您如何阻礙自己的成功和幸福,然後一次將這些思維和行為模式轉變為一次次微小的變化。它將幫助您少花些時間,助您釐清事情優先順序、保持冷靜、少挑剔。這本書適度地滋養你,讓你從今天開始就可以實踐改變。」

───Cy 衛克門,《紐約時報》暢銷書《Reality-Based Leadership》作者

「本書是我讀過最有趣的自我理解指南之一。博伊斯向我們介紹了我們可能不太瞭解的部分自我,並向我們展示了如何將自我知識轉變為積極的改變。如果這本書有助於您擺脫舊習慣和思維,則可以幫助您擺脫困境。博伊斯擅長提出一些細微的變化,這些變化可以對我們的幸福,健康和人際關係產生重大的積極影響。」

───凱莉.麥高尼格博士,暢銷書《輕鬆駕馭意志力》、《輕鬆駕馭壓力》作者

「科學家們發現了各式各樣的工具及策略,以幫助他們更好地理解和掌握我們的心理。您會驚奇地發現,在本書中,有許多資料被提煉成實用的工具。這是一個隨時隨地都能幫助你內在思維的實用指南。」

───陶德·卡珊登,臨床心理學家、喬治梅森大學(George Mason University)福祉增進中心心理學教授,《允許自己不快樂》作者

「我閱讀許多自我完善相關的書籍,而《與焦慮和解2》是傑出的。它是依據最前線的科學來優化思維與行為的出色指南。本書包含了簡單實用的策略,將有助於讀者可以提高生活品質和決策能力。」

───奎伊·溫奇(Guy Winch)博士,《Emotional First Aid》作者

「幫個忙,讀一本改變生活的書!《與焦慮和解2》向我們展示了實用、簡單的想法和技巧,任何人都可以在他們生活的不同領域實施這些技巧。博伊斯博士以深入淺出的方式解釋了許多關於認知行為的概念,以及如何助自己處於最佳狀態。無論您處於生活中的哪個階段,本書都可以提供幫助。」

───瑞秋·歐蜜拉,轉型領導人及執行教練、《人生需要暫停鍵》作者

第三章 陷入自我批判模式而無法自拔的原因

為什麼人會一再重複自我批判模式?

以下各小節說明自我批判習慣為何屹立不搖的四個主因,但這只是一個好的開始,詳盡內容留待後續各章解明。

一、對自身的自我批判模式缺乏正確認知

在此列舉因認知有誤造成自我批判模式的例子。在我的幾個自我批判行為當中,頻繁變換待辦事項是其中一個。我做事常半途而廢,東做一下西做一下,很少按部就班進行活動,也很少完成一件事再進行下一件。這個問題由來已久,後來我終於發現,自己的根本問題不在於無法從頭到尾完成一件工作,而是我休息得不夠。我只要覺得累,注意力開始渙散,就會變換手邊的工作。我也注意到,自己很少在開始進行某項工作的第一個鐘頭就棄之不顧,往往是我專注太久,沒有讓大腦稍微休息,最後因為過勞而決定做其他事。若要解決這個問題,我會嘗試從錯誤的部分著手,但不管我想出何種辦法,都需要運用我最缺乏的意志力,因此必然會失敗,我的自我批判模式則依然持續。事實上,我應該認清,想要轉換工作的念頭,其實是在暗示我該休息了,此時便應該放下工作,稍微休息。每個人都需要一段時間才會明白問題癥結所在,就連我也不例外。

二、不擅找出問題所在

當一個人不擅找出問題所在,好比用合理有效的方式鎖定並回應問題,或者設想數種解決之道,從中挑出一種,接著用它來解決問題,這些統統不會出現在這種人的生活中。窮操心的人往往不擅長找出問題所在。你知道自己有這個毛病:你放任嚴重問題繼續危害,並不是因為你解決不了,而是你沒有花時間尋找並挑選最簡單可行的解決之道。這種情況之所以發生,下列是幾種常見原因:

(一)你習慣逃避。

(二) 你焦慮過度,不知如何是好,索性不去找出可以解決的問題。你無法區別何者屬於真正需要解決的難題,何者又是你解決不了的無謂憂慮(比如別人會怎麼想、怎麼做)。你也不知道哪些情況其實用對了方法(好比你為了身體健康,已經保持營養均衡的飲食、充足運動、每年打流感疫苗,並且定期接受檢查)。當你分不清哪些憂慮需要解決,哪些不需要理會,你不會立刻處理那些很好解決的問題,反而一直卡在你無能為力或者早就盡全力在處理的事項上。

(三)你對自己解決問題的能力沒有信心,你的自信都被自我否定耗盡了。

(四)你是個整天想東想西的完美主義者,面對問題往往想太多,把解決方法搞得很複雜。因此,你甚至對於尋找解決之道更為焦慮,因為這件事看起來非常複雜又令人煩惱。

請注意,我在本書中對「問題」的定義非常廣泛。你的問題可能是你想搬去夏威夷,但不知從何處著手。我所謂的「解決問題」不僅針對如何應付挫折,也包括如何心想事成。

三、自我批判行為間歇性增強

間歇性增強意指行為有時候帶來結果,有時候沒有。一起來看看三個典型範例。

(一)賭博。

(二)不停對配偶嘮叨,有時候會逼得對方照你的意思去做。

(三)過度操心。即使多數時候你的操心都沒有意義,但偶爾會讓你躲過問題。

當行為間歇性增強,即使非常難得一見的結果也會令你深陷其中,無法自拔。這個行為可能對你的生活與人際關係造成慘烈的負面影響,但間歇性增強效應令你欲罷不能。間歇性增強之所以造成問題,原因在於當某個行為只是偶爾獲得獎賞,一旦獎賞沒有降臨,我們就會進一步強化行為。舉例說明,嘮叨如果沒有奏效,你會更嘮叨或者提高音量。間歇性增強行為不但會持續下去,還會變本加厲。

四、深陷其中比跳脫開來更令人覺得舒適

不妨想像一下以完美主義者的角度看待本書。你一邊閱讀,一邊怪罪自己有那麼多自我批判模式。你明明想要一一消滅它們,偏偏不願意找出最需要去除的目標。你沒有實際嘗試書中建議的對策,反而不停想著你曾經犯的錯,以及未來還會犯的錯。

對自己疲勞轟炸實在悲慘。不過,這個行為有隱藏的結果。現在,你的舒適圈不再是付諸行動,而是逃避與反覆思考。你嚴厲自我抨擊,不相信自己有能力放手一搏,你為自己找理由開脫。儘管抨擊、反覆思考與逃避聽來不妙,依然比離開舒適圈並放手一搏來得舒服安心。它們亦敵亦友。與其嘗試新事物,不如和自己認識的魔鬼待在一起,至少心情不會劇烈起伏。你可以不去探索未知領域,一直停留在門廊上,只顧尋找可能會出錯的事物。

即使你不會反覆思考或過度擔憂,想要脫離舒適圈,情感和理智面都需要能量。當你覺得日子過得很累,需要做出重大決定時,你可能缺乏意志力,無法仔細思索並做出有利但脫離舒適圈的抉擇。接下來看看另一個例子。某人認為自己有不能授權的自我批判模式,明知這是個問題,但情況始終沒有改變。這種人的問題在於只做自己知道的事,而不去了解什麼才是該做的事。

當一個人重複出現某種行為,不妨這樣假定:就算他正在做的事並不容易,對他來說,換個輕鬆一點的方式反而更不容易。比如說,有個人明明可以授權,但他沒有,自己包辦所有工作反而比下列事項更容易:(一)對別人說明工作內容和/或(二)操心對方能不能達到自己的標準和/或(三)必須忍受自己不再是最重要的。至少一開始,授權比起事必躬親給他們更大的心理壓力。當一個人覺得心好累,往往會選擇最沒有壓力的方式去做。

擺脫自我批判妙招

當你發現自己重複出現看似無用的行為模式,不要抨擊自己,不妨捫心自問:「我這麼做,是不是允許自己取消會招來更多壓力的行動?」

現在你了解四種令你深陷於自我批判習慣的機制,請根據自身情況為每一種評分,一代表最符合我;四代表最不符合我。你會得到類似丁﹦一、乙﹦二、丙﹦三及甲﹦四之類的結果。

了解這些機制對你是否有幫助?如果有,那是什麼?有哪一點讓你靈機一動?你會連想到什麼?你的問題是否在於不知道該怎麼做或者只做你知道的事?

蒐集小小勝利

接下來探討另一種偏差的思考模式。人即使有了克服自我批判的好點子,為什麼仍然不願意付諸行動?人類在演化過程中發展出非常有用的才能,也就是抄心理捷徑。然而,有時候這些捷徑會讓人出現錯誤想法。比如說,大腦會將執行某件事的困難度和獲得的價值劃上等號。我們愈努力進行一件事,期望獲得的價值就愈高。大腦可能不看重你克服自我批判的這種小小勝利。

完美主義者特別瞧不起加大改變幅度或進一步改善所帶來的成效。據說將冰淇淋擺在冰箱深處,比擺在一開冰箱就能看到的位置減少了百分之二十食用量。這是一個非常小的改變,不需要耗費力氣或做出任何犧牲。然而,對完美主義者來說,這種進展微不足道,他們想要的是百分之百控制冰淇淋的食用量與取食時間。由於減少百分之二十食用量屬於漸進式進步,改善部分問題,但不是全部,完美主義者不屑一顧。他們不會把這種方式放在心上,因此不太可能花心思去執行它,也就難以徹底解決冰淇淋食用量的問題。此外,他們還失去了輕鬆培養解決能力和信心的機會。

即使問題相當嚴重又難以徹底解決,往往還是有幾個層面較容易應付,這些小小的行為修正相當值得!一般來說,過度飲食是難以改變又複雜的問題。然而,正如前文所舉的冰淇淋例子,你依然可以不費吹灰之力締造一些小勝利。不要低估漸進式改變的價值,哪怕僅僅改變了百分之十,依然能夠帶來巨大的成果。在某些情況下,甚至可以徹底解決問題,或者至少大幅降低負面影響。

範例:

當你的體重逐年緩慢增加,試著減少百分之十食量,或許就可以完全避免這個問題。

少花百分之十的錢,很可能顯著改善你的現金數目和財務狀況。

不妨假設你每天上班有一百八十分鐘都在虛度光陰,只要撥出其中短短的十八分鐘創造驚人績效,或許就會帶來深遠影響。

將每天和配偶/伴侶(或朋友)共度的時間撥出百分之十,與他們進行更深刻的心靈或情感交流,日子一久,這將大大提升你的人際關係品質。

生活中有哪些層面的小改變或許是你看不上眼的?或者你沒有注意到可能獲得的小小勝利?你現在可以輕鬆贏取的小小勝利有哪一些?

當你想要克服自我批判,有一項重要技能:找出簡單、代價低而且不費吹灰之力的解決方式。最輕鬆的解決之道有時候也是最明智的解決之道,儘管大腦往往會低估它們的價值。在生活環境中做些變化,將會微妙地改變你的思考和行為,並有助於你蒐集小小勝利。一般來說,建議你首先改變外部環境,接著再從較難的內在層面著手。

改變思考模式就夠了嗎?

有一種相當常見的自我批判模式:相信僅僅改變思考模式就能連帶改變行為。通常這還需要插入一個步驟。

我所謂的「擬定改變策略」屬於改變環境(比如前文的冰淇淋例子),以及改變你做決定的方式和流程。乍聽之下有些模糊,後文會詳加闡述。

「了解該做什麼」的快速上手指南

如果你最近對某個自我批判習慣耿耿於懷,卻又找不到有效解決辦法,以下是一些讓你快速上手的祕訣。這是一組解決問題的初步對策,重點是讓你了解該做什麼,之後我們便會繼續探討該如何執行你已經了解的方法,也就是說,將你已經學會的觀念付諸行動。

釐清有哪些情況屬於「接受比解決更好」

有時候,令我們煩惱的問題其實不需要解決。我很樂意不需反覆打草稿就能完美創作,所以結論是,我需要一個解決辦法,讓我擁有無懈可擊的寫作功力。然而,反覆實驗與犯錯是寫作的本質。我不必忙著解決這個問題,只需要接受事實:我寫的文章或書籍不可能有完美的初稿。

你或許正在為感情問題掙扎:「我要怎麼讓伴侶增加/減少……?」此時往往只需要接受現實,而不是非得想出一個讓對方就範的策略。比如說,你希望伴侶主動一點(這裡面有你的盼望:對方主動倒垃圾、主動去幼兒園接孩子、主動關心你今天的情況)。然而,他們本來就不會主動去做這些事。有一條更簡單的路:接受自己就是應該扮演主動的角色。這樣一來,你就不需要煩惱如何讓他們主動照你的意思去做。一旦你認清並接受現實,你就不會動不動想要改變他們,但又屢屢失敗,氣得你超想去撞牆。與其說是你認為自己應該擔下責任,不如說是你很務實,認清對方的本質,也明白自己該怎麼做。

有沒有任何情況是只要認清現實就能助你解決清單上的某個問題(哪怕你希望還有其他辦法)?有沒有任何事在你眼中是個問題,對別人來說卻是:「這為什麼是問題?」

釐清自己是否已經找到好方法

一般來說,許多問題都可以列出幾種解決方法。舉個例子,你感到沮喪,基本選項有冥想、治療、讀相關書籍、看相關節目、運動、徹底改變生活(好比換工作)或者什麼也不做。如果你常常把解決問題這件事搞得很複雜,你或許會疏忽一個事實:其實你早就已經想到最佳解決之道,只是不願意接受並執行它。你可能會高估執行這個辦法的複雜度。比如說,接受抑鬱治療並不意味著需要看遍全城心理醫生才能找到最完美的療法。它也可以很簡單,好比只要打一通電話詢問有經驗的朋友,請對方推薦醫生就行了。

繼續前文的沮喪範例。不妨假設你想要接受治療,你知道療程很貴,這筆費用對你來說是一道關卡,但其實你明知自己負擔得起。你寧可不要花這筆錢,但你分明有能力應付。同樣的,請假接受治療對你來說又是一道關卡,但你根本不清楚它會不會造成問題。你還沒有查明醫生是否提供晚上或週末門診,也還沒有和主管商量請假事宜。

有時候,只需要旁人問你一句話,就能助你了解自己只是在自我設限:「如果你真想做那件事,為什麼不去做?」如果身旁沒有人可以提醒你,或許你需要問問自己。

釐清你是否解決過相同問題

你或許早知有問題需要解決,但你還沒有把這個認知從大腦深處取出,也沒有將它與現有問題連結起來。如果你有「負擔症候群」(參見第十二章),或者你是把解決看得太複雜的完美主義者,特別可能低估自己的認知。你或許會認為自己不知道如何找出癥結點,事實上,你在別的地方早已成功解決過相關問題,只不過它們並非完全一樣。

記得每次問問自己:有沒有你知道的事和眼前的問題有關?你是否成功解決過類似問題?當時的情況是否比你認為的更接近目前的困境?

你還可以捫心自問:最近用了哪些方法解決其他問題?你或許知道科技對解決你的問題很管用,或者實體提醒工具符合你的個性和生活方式。當你找到解決工作問題的有效方法時,不管是一項基本原則、對策或者實體工具,說不定也可以運用在家中,反之亦然。

14.8*21*1.8432

25 開

第一部 什麼是自我批判?人為何會自我毀滅?

第一章 使用指南

第二章 找出你的自我批判模式

第三章 陷入自我批判模式而無法自拔的原因

第二部 認清並減少自我批判行為的基本對策

第四章 快樂與自我照顧

第五章 不知不覺中消耗的時間與精力

第六章 克服拖延和逃避

第三部 思考盲點

第七章 找出思惟偏差(一)

第八章 找出思惟偏差(二)

第四部 人際關係

第九章 解決感情中的自我批判模式

第十章 解明依附類型有助你了解自己、伴侶及他人

第十一章 友誼、職場人際關係與依附類型

第五部 工作與金錢

第十二章 工作上的自我批判模式

第十三章 與金錢相關的自我批判模式

結語

-500x500.jpg)

_立體書-500x500.jpg)