- 內容介紹

- 線上試讀

- 商品規格

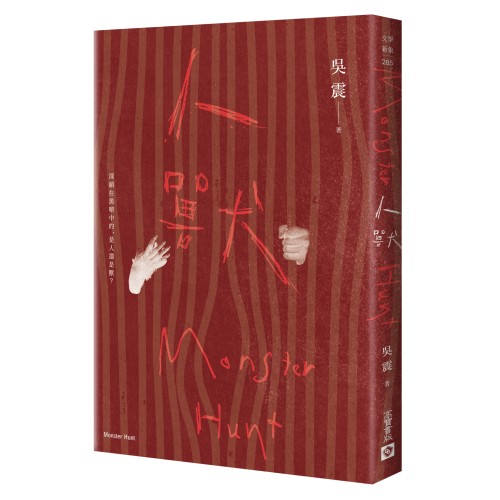

== 深鎖在黑暗中的,是人還是獸?==

★第二屆鏡文學百萬影視小說獎決選作品★

★台灣新生代小說家首部著作,畫面感強烈的懸疑犯罪小說★

一具女屍從台中烏山的荒田裡被挖出,她的雙手遭鋸斷,胸口有被縫合過的痕跡,脖子上戴著詭異的動物項圈;一隻滿布傷痕的貓屍被遺棄在深夜的社區裡,牠戴著項圈,被開膛,同樣被截斷雙肢。

真相是什麼?

兩具屍體是否有關聯?

刑警的陰霾、檢察官的抉擇、獸醫的信念;他們心中的正義隨著真相逼近而逐漸崩垮……

當夜幕降臨,命運將引領三人直至黑暗的終局,並共同守下一個永遠的秘密。

= 熱烈推薦 =

既晴 ∣ 犯罪作家

夏宇童 ∣ 全方位藝人

郝譽翔 ∣ 作家

張道平 ∣ 世新廣電系助理教授

喬齊安 ∣ 台灣犯罪作家聯會成員/百萬部落客

簡嫚書 ∣ 演員 / 導演

(按姓名筆劃排序)

= 各界好評 =

「《人獸》筆觸簡潔、冷冽,勾勒出深沉的情愛及悲傷,那是由家人帶來的親密與痛楚,那是人獸之間的模糊地帶。」

——既晴(犯罪作家)

「樹若在森林裡倒下,但沒人聽到,那它是否真有聲響?吳震以層層嵌套的奇遇,帶領我們思索對生命的敬與畏!」

——張道平(世新廣電系助理教授)

「社會派推理小說過往是日本專有名詞,除了黑霧挖掘、田調情搜的創作難度之外,還需將故事寫得有趣吸睛是相當艱困的任務。

台灣的傑出作家們在近年《第四名被害者》與《跛鶴的羽翼》立下里程碑後,吳震轉換視角以犯罪小說的特殊體裁,在本土社會派領域留下了不可抹滅的重要足跡。《人獸》敘事成熟流暢,針對特定議題、相關法規疏漏進行的尖銳詰問,以及其中真摯情感的刻劃,深深打動了我——謝謝他喚醒了沉睡或裝睡的我們。」

——喬齊安(台灣犯罪作家聯會成員/百萬部落客)

序幕

家人們聚在一塊,大人小孩圍著爐,悉悉簌簌的歡鬧聲飄出各家的門縫。春節連假,每扇窗都晃著暖暖的光。

夜裡,馬路上杳無人煙,偶爾幾盞車燈在暗中呼嘯而過。

嚴冬初二剛過,凌晨三點半。

「咬下去! 咬下去!」

四顆骰子在大碗公裡翻騰,一群中年男子圍著大圓桌亂喊,每隻手輪流擲著。總共四顆骰子,如有兩顆數字相同,剩下的兩顆加總比大小。對於這群沒有妻小(或是假裝沒有)的男人來說,每個年夜在路邊輪流做莊是一項例行公事。

然後是最安靜的時刻,骰子就要停下來的那一刻。

兩顆六,一顆二,一顆一。

「逼機!」

「拎娘雞掰勒!」

他們哄堂大笑,李權哲叼著菸,不甘願地分發著手中的鈔票。

「再一輪。」

「麥啦長官,再輸就要抵證件了啦!」

「靠北啊。」

男人們笑著。地上放著兩三罐威士忌,圓桌上除了錢以外,就是滿滿的菸蒂、裝著檳榔渣的塑膠杯、啤酒罐。李權哲再抽出一把鈔票,把錢包扔在桌上。裡頭的刑警證大剌剌地攤著。

「再一輪!」他不服氣地把那疊鈔票用力拍上桌,男人們只能無奈跟注。

此時桌上的手機震動了起來。

「你看! 七仔在叫了啦!」

「幹。」

李權哲在吵雜之中接起電話。

「大欸,有空嗎?」

手機對面傳來現任隊長林超的聲音。林超曾是李權哲的副手,在李權哲被撤下隊長的職務後接替他的位置。

「忙啦。安怎?」

「大欸,你有在你家附近嗎?烏山那邊有人報案。」

「拎娘,年才過幾天?」

「你喝很多?派出所那邊講得很嚴重,現場離你家比較近啦! 十分鐘就會到!」

「靠夭啊,你又在幹妹仔是不是?」

「沒啦,初二餒! 我人在娘家,現在走老婆會爆炸啦! 拍謝啦大欸,就這擺啦!」

「這擺?我還雞掰勒,幹。欠我一頓。」

李權哲掛掉電話,收拾桌上的鈔票。

李權哲從隊長被撤換下來後已經過了兩年,今年剛過五十歲的他依然受到局裡的同事們敬重。從警二十幾年,他領頭偵破無數指標性的刑案,升官的速度也是台中刑警大隊之中最快。不管在大隊裡或街頭上,李權哲曾經是正義的代名詞—然而這兩年來,他天天只是酗酒、賭博。

現在的他,只負責夜間查訪聲色場所的勤務。

霧氣瀰漫整座荒田。

黑色大衣被冷冽的風吹著,周奕璇逆風前行。她綁起被吹亂的捲髮,健康的小麥膚色,立體的鼻梁連著端正的眉峰。她臉上的古典美與這裡顯得格格不入。

「周檢,刑大隊長晚點會到。」

「好。」

周奕璇帶隊視察著。她環顧四周,抬頭望向天空,幾顆星遙遙閃熠。這一帶是低海拔的臺地,人煙稀少。夜景、兩大墓區、火力發電廠是她對烏山僅有的印象。

寂靜。

她得不到任何資訊。

夜色灰暗,警隊打了幾盞燈。幾個警員拉起封鎖線圍住整座荒田,風中飄著枯乾的稻草,現場沒人敢接近位在田中央的窟窿。一位警員跪在田邊,朝排水渠乾嘔著。

周奕璇與法醫蹲在窟窿旁,一段時間都沒人說話。

「周檢,我看年是不用過了。」法醫嚴肅地說。

「嗯。」

周奕璇盯著那窟窿,嚥了口水。

一輛計程車停在山路邊,臨停燈閃得封鎖線一明一滅。男子下了車,胸前沾滿污漬的白背心外搭一件油黑皮夾克,灰白凌亂的長髮垂在下顎,一條疤從左眼直劃下顴骨,滿臉雜亂的鬍渣。不知道的話,還會以為是兇手返回現場。

現場工作人員都望著他,這名已經不知道多久沒跑現場的刑警。每個人都露出詫異的神情。

但李權哲習慣這種目光了。

他跨越封鎖線,醉意讓他步伐蹣跚。他緩慢從土壤裡拔起鞋底,一步一步踩過荒田,走向人群聚集之處。

「小鬼,吐啦?要不要換個工作?」他揶揄著排水渠旁的派出所員警。

而當李權哲視線一轉,駭人的場面迫使他停下腳步。

他的臉先是抽動了一下,生理反射機制欲使他撇開頭來,但他更是用力地將視線定在屍體上。他分不清是這個本能讓他成為刑警,還是做了這行才有了這個能力。

他盯著屍體,感覺酒已經醒了一半。

「哲哥。」法醫緩緩站起身來,看向李權哲。

「死亡時間不到二十四小時。手臂的部分是死後截肢的。」

「那是什麼?」李權哲問。

「項圈。」

「項圈?」

「遛狗用的?」

「對,跟狗戴的一樣。」法醫說。

「眼睛呢?」

「被弄瞎的,初步判定不是鈍器造成。但還不確定。」法醫說。

周奕璇與李權哲沉默著。

「胸口被開膛,但又被縫起來了,很詭異。剩下看不出來的,等屍體回解剖室,下午處理好再跟你們報告。」

「辛苦了。」周奕璇說。

法醫提著箱子離開,幾個鑑識人員在現場紀錄著。

全裸,女性,白色糊爛的雙眼已經失明。向後仰的頭上嘴巴張著,像是在慘叫的瞬間。

頭髮被全部剃光,骨瘦如柴,膚質乾癟,左臉覆蓋著爛疤。從臉到腳全身多處灼傷、脫皮潰爛,胸口一道長長的縫合傷痕。腳踝上的金屬銬環並聯,頸部戴著一條「項圈」。

兩隻被鋸斷的手臂用棉繩繞緊,整齊地放在屍體上。

瘋子。

周奕璇想像著造成這些傷口的過程,她開始感到反胃,鼻翼漸漸皺了起來。她的眉頭深深鎖緊,一股怒氣被她捏在拳裡,然後她聞到陣陣濃烈的酒味撲鼻而來。

「你們家刑警都喝酒辦案的啊?」

她大概是現場唯一不認得李權哲的人。鑑識組們沒人敢抬頭,繼續執行著任務。李權哲瞥了她一眼,不以為然地拉起身旁的一名鑑識人員。

「檢察官呢?這種的檢仔要過來吧?」

「大欸……」鑑識人員湊到李權哲耳邊,並壓低嗓子。

「檢察官……在你旁邊……」

李權哲抿起嘴,低下頭來。

剛才還以為她是鑑識組的新人,以檢察官來說她也太年輕了。目測三十左右,還是三十以下?他曾在局裡聽到風聲,說台中來了個很年輕的檢察官,在台南搞過大案子,姓周。沒想到是個女的。他的餘光察覺周奕璇正瞪著自己。

「性虐待嗎?」李權哲轉移話題,在屍體旁蹲了下來。

「怎麼說?」周奕璇問。

李權哲再看一眼。

屍體年齡看起來不大,赤裸的胸部和下體,麻繩、銬環、脖子上的「項圈」。

「我只是說可能—」

「女屍體就是性虐待?沙文主義辦案?」

周奕璇心中也知道很可能是性虐待,但李權哲身上的酒味陣陣襲來,加上她已經受夠調來台中以來周遭的異樣眼光,李權哲剛剛的態度讓她不吐不快。

「不像隨機的。」李權哲沒理會周奕璇,盯著屍體自顧自地說。

「你常辦隨機的是不是?」

「我覺得不是。隨機的不會長這樣。」

李權哲跟鑑識員拿過手套,他抬起屍首的下巴與白色糊爛的瞎眼貼近對視,幾乎快碰到鼻頭,幾個鑑識人員看了覺得噁心,紛紛偏過頭去。周奕璇則是努力集中視線。

「這個有針對性,而且非常……」

「非常?」周奕璇問。

縝密?還是投入?李權哲想不到該是什麼形容詞。

忽然,一股焦慮的麻痺感瞬間流竄全身。

「找到我!」

一句叫喊衝上腦門,然後他開始耳鳴。

李權哲像觸電般放開屍首,他站起身退開。他曾憑直覺偵破許多兇案,但從來沒有這種感覺。他不確定自己剛剛是不是聽見聲音了,感覺有個什麼在呼喚著他。

「身上的灼傷像是香菸燙的。全身應該驗不到指紋。」他說。

「你怎麼知道?」周奕璇問。

「經驗。」

李權哲隨意敷衍了她,不願報告其他莫名其妙的預感。

鑑識人員都站起身來,周奕璇揮了揮手,請他們將屍體打包帶回。她目不轉睛地盯著女屍被裝進屍袋,感覺到後頸的寒毛直豎。她忍不住閉上雙眼,眼瞼裡的黑暗卻更讓她感到一陣戰慄。

李權哲注意到她正努力鎮定的神情。

「周檢。」

「周檢?」

周奕璇回神。

「妳會負責這件?」

「對。」她深呼吸,然後看向李權哲,只見他從菸盒裡緩緩叼出一支菸。

「凶殺案辦過嗎?」

「這種的,沒有。」周奕璇顫巍巍地說,試著穩住自己的嗓子。

白煙徐徐從李權哲的鼻翼釋放出來,加上四周的霧氣,周奕璇看不清他被亂髮遮擋的側臉,只見他轉身準備離去。

「你應該去問一下,」周奕璇喊住他,然後從旁擦身而過,闊步朝著山路邊走去。

「去問一下,上任三年內我抓了多少人。」

破曉時分,大霧漸漸散去,黎明的光線喚醒大地。李權哲回過身來,他望向荒田邊的山崖外,整座灰鬱的城海披上一層淡金遼闊的薄紗。

警隊收拾著現場,附近早起爬山的老人們交頭接耳,好奇地站在封鎖線外圍觀。周奕璇發動她的黑色台崎重機,沉渾的引擎聲吸引了眾人的目光。她朝山崖那李權哲的背影遙遙望了一眼,然後闔上面罩,駛離。

14.8*21cm

25 開

+書腰_立體書_建檔-500x500.jpg)

千門之心+書腰-500x500.jpg)

+書腰-500x500.jpg)

+書腰_立體書-500x500.jpg)

+書腰_立體書_建檔-500x500.jpg)