- 內容介紹

- 線上試讀

- 商品規格

- 書籍目錄

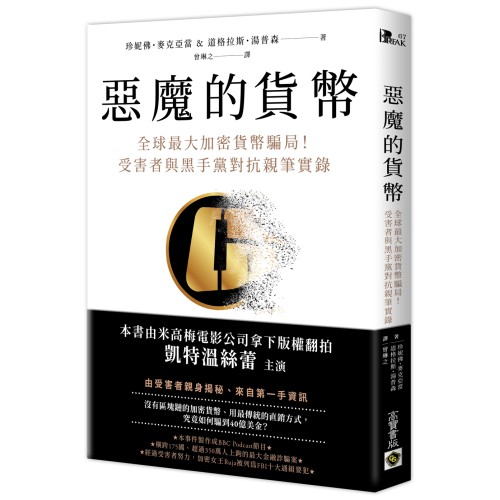

★零基礎也能讀懂、最完整的穩定幣指南★

你必須知道的一切,都在這本書裡!

從基礎概念、真實案例到發展現況,不論你關心投資、產業動態,還是全球趨勢,都需要了解穩定幣!

穩定幣正從幣圈小眾工具,躍升為跨境支付、國際貿易、央行數位貨幣的核心基礎設施。它究竟具有什麼獨特之處,讓各國央行、金融機構、科技巨頭爭相投入?

本書以前瞻視角,深入解析其運作邏輯、國際博弈與潛在風險,帶你看懂「未來的錢」如何流動。

2025年7月,美國的《Genius法案》正式成為法律,穩定幣迅速占據媒體版面,成為大眾熱烈關切的主題。這場浪潮究竟是新時代的開端,還是另一場震盪的前奏?

穩定幣的核心,在於結合「貨幣穩定」與「區塊鏈效率」,讓金錢能像傳訊息般即時、安全地流動。它的影響力正快速延伸,從支付、商業到金融體系的各個層面,都在經歷前所未有的變化。

隨著金錢流動突破國界與銀行體系,貨幣政策與國際金融秩序也面臨重組。美國試圖藉制度鞏固美元霸權,歐洲與亞洲則積極推動規範或尋找替代方案。

這場無聲的角力,正悄悄改寫未來的金錢規則。

本書將帶你看見穩定幣的全貌:從誕生背景與四大類型的運作邏輯,到交易所、錢包、公鏈等基礎設施;從DeFi、資產代幣化等應用場景,到政府與機構的政策演變,深度解析這股力量如何重塑全球權力版圖,並影響每個人的未來。

⏺ 穩定幣真的「穩定」嗎?為何如此重要?

⏺ 為什麼能夠快速發展至數千億美元規模?

⏺ 如何影響支付、結算、投資與資產管理?

⏺ 可能為全世界的政治經濟帶來什麼衝擊?

⏺ 當金錢規則被改寫,誰將會掌握主導權?

【各界人士推薦】

「穩定幣正從只讓少數人操心的另類資產中的小品種,轉化為跨境貿易與金融中最引人矚目的新工具。穩定幣為什麼能誕生?它的系統結構與應用場景是什麼?它對現有金融機構與貨幣政策構成什麼影響?美元穩定幣的發展到底是增強還是削弱美元在國際金融中的地位?其他大國是否應該及時推出自己的穩定幣……本書為關心這些重要問題而又心存疑惑的讀者們,提供了清晰與豐富的解釋。」──魏尚進,哥倫比亞大學終身講席教授

「穩定幣正在成為數位金融新體系的基石,本書以前瞻視角剖析了行業趨勢與變革機遇,是所有金融科技從業者和決策者不可錯過的創新指南。 」──周曄,匯付天下有限公司董事長、首席執行官

「穩定幣的『ChatGPT時刻』已然到來,它正從邊緣投機工具演變為重塑全球金融的基石。本書以全景式的視野,系統梳理了穩定幣的技術、制度與地緣博弈,為決策者、從業者和研究者提供了及時且權威的指南。」──叢林,康乃爾大學Rudd家族講席教授、IC3科學家、Chainlink資深經濟學家、代幣經濟學奠基學者

「本書是一部系統梳理全球穩定幣發展脈絡與制度演變的力作。作者從宏觀政策、金融基礎設施、國際規則博弈等角度,深入闡釋了穩定幣對現有金融體系的挑戰與重塑,本書對於把握未來金融戰略機遇具有重要參考價值。」──聶慶平,中國證券金融股份有限公司原董事長

「數位時代的加密變革浪潮中,穩定幣會不會顛覆支付格局,會不會重塑全球金融秩序?這些都是當下讓人燒腦的重要問題。本書能讓你在浪潮來襲之時,快人一步,看見『未來的錢』。」──香帥,知名金融學者

第2章 穩定幣全景圖:類型與運行機制

2.1 數位貨幣時代的「銀行票據」:法幣抵押型穩定幣

● 制度回聲與信用邏輯

在穩定幣快速發展的浪潮中,法幣抵押型穩定幣(Fiat-collateralized Stablecoins)已然成為當前最主流、最成熟的穩定幣類別。其背後的邏輯並非源於去中心化算法或自動調節機制,而是建構在一種經典的信用安排之上:鏈下資產託管與鏈上代幣發行之間的一一對應關係。簡而言之,這種穩定幣的運作機制是由中心化發行機構預先準備等值法幣資產,如美元現金、短期美債等,再按1:1的比例發行穩定幣,允許用戶在鏈上自由交易、轉帳,甚至兌換回原始法幣。

這種1:1錨定的設計不僅提供了價格穩定性,更創造了一種類似「金融合約」的兌付承諾,從而在技術上解決了加密貨幣世界長期面臨的「波動性高、價值錨不清」的問題。這種基於現實資產建構的鏈上信用結構,本質上是對傳統金融體系中「銀行票據」制度的數位化重現。未來隨著制度設計、監管框架與技術基礎的不斷成熟,穩定幣或將在新一輪全球金融演化中,承擔起連接鏈上與鏈下、私人與國家、虛擬與現實的重要橋梁角色。它既是對歷史邏輯的繼承,更是數位貨幣時代的一次深度重構。

歷史回聲:從國家銀行票據到「鏈上美元通證」

19世紀中後期的美國國家銀行票據制度正是這個穩定幣機制的制度前身。彼時的美國聯邦政府,為了重建內戰後的貨幣秩序,授權合規銀行在抵押美國國債的基礎上發行自身票據,作為法定貨幣的補充形式。這些銀行票據在全美流通,可用於繳稅和商業支付,其信用來源於兩點:一是背後的資產擔保(國債)具有法律強制性和價值穩定性;二是發行銀行的合法資格與兌付義務。

這與當下USDT、USDC等法幣型穩定幣的運行邏輯極為相似。這些法幣型穩定幣依賴中心化機構(如Tether、Circle等)在鏈下託管美元資產,並發行對應數量的鏈上通證。用戶雖然無法直接接觸這些儲備資產,但在透明揭露與託管審計機制下,市場建立起對其「1:1兌換承諾」的廣泛信任。Tether定期發布儲備構成報告,Circle則主動接受美國相關機構的監管和會計審計,這些操作實際上等同於過去銀行票據時代的「儲備證明」。

現代穩定幣的「三重信任機制」

在今日數位金融的語境中,穩定幣能否維持「價值錨」與「流通性」並存的雙重目標,關鍵在於其能否建構起以下三重信任機制:

一是信用主體的履約能力。這是穩定幣信用的第一道防線。發行機構是否擁有足夠的風險管理能力、資產負債管理機制,以及應對市場波動的預案,直接決定其在贖回高峰期是否具備兌付能力。Circle在2023年矽谷銀行暴雷後宣布動用自有資金填補USDC儲備缺口,並迅速恢復市場信心,便是有效履約的例子。

二是儲備資產的透明管理。穩定幣若無可信的資產支撐,1:1承諾便形同虛設。因此,儲備資產必須在受監管的第三方機構處託管,並接受持續性審計。例如Circle的儲備資產由美國持牌銀行和託管行負責,並每月揭露資產構成,包括美元現金與期限短、流動性強的美債。相較而言,Tether在早期因資訊揭露不足而屢遭質疑,體現出透明度對信任建構的關鍵性。

三是流通場景的生態整合能力。穩定幣不僅要「值錢」,更要「能用」。USDT和USDC能成為全球加密貨幣交易對的主流計價單位,背後所依靠的正是它們在交易所、DeFi協議、錢包服務、跨境支付等各類應用場景中的廣泛導入與整合。用戶不會反覆核查其是否有美元支撐,但他們會評估這枚代幣「在哪些場景裡通用」,正如19世紀的人們選擇能被當地商鋪接受的銀行票據一樣。

穩定幣的集中化趨勢與系統性特徵

截至2025年6月,全球法幣抵押型穩定幣的總市值已突破2000億美元,占據全類別穩定幣總發行量的85%以上。其中僅Circle和Tether兩家機構便合計掌控了超過80%的市場份額,顯現出極強的雙寡頭格局。這樣的集中化帶來了兩方面的影響:

一方面,這增強了市場的基礎穩定性與支付效率。USDT和USDC作為「鏈上美元」的代表,已經成為DeFi、加密交易所、鏈上支付、真實世界資產掛鉤的主要清算單位,扮演著事實上的「美元數位替代品」。

另一方面,這也引發了潛在的系統性風險隱憂。如果Tether或Circle中的某一方因合規、流動性或監管問題而失信,就極有可能引發整個加密市場的連鎖反應,正如在19世紀銀行票據危機中,一家大銀行破產會導致區域性金融恐慌。因此,當前穩定幣治理的核心議題之一,便是如何在制度設計中強化儲備合規、資訊透明、兌付機制與多元機構分散,防止形成單點脆弱性。

● USDT:全球最具影響力的穩定幣

在全球穩定幣生態中,USDT堪稱最早走向規模化應用的產品,也是目前市值最高、交易最活躍、生態覆蓋最廣的穩定幣。自2014年由Tether公司推出以來,USDT便以其錨定美元、跨鏈相容、流通性強等特徵,成為「鏈上美元」的事實標準,並在全球數位金融中扮演著「加密世界中央清算單位」的核心角色。

(中略)

儲備機制與合規挑戰:從黑箱到「準央行級透明度」

USDT的價值錨定機制並不依賴於算法設定或去中心化的市場平衡機制,而是完全基於其背後的「儲備證明機制」:每一枚USDT都應由等值、真實、可贖回的法幣或等價資產作為支撐。這個機制構成了USDT信用結構的核心支柱,是其能在全球市場廣泛流通、被視作「鏈上美元」的根本保障。

然而,Tether在早期的運作中並未能很好地回應市場對其儲備結構的審慎關切。2017~2020年間,USDT的儲備資產組成一度高度不透明,Tether僅發布簡要的銀行證明,未能提供審計報告。尤其是,Tether還在其儲備資產中大量配置未評級或低評級的商業票據,這引發了市場對於其兌付能力和風險暴露的廣泛質疑。2019年,美國紐約州總檢察長辦公室(NYAG)調查發現,Tether的實際儲備在部分階段未達到100%兌付比例,且其母公司Bitfinex曾動用儲備資金補貼營運虧損。這個事件導致Tether被罰款1850萬美元,並被要求加強資訊揭露與進行合規整改。該事件成為USDT歷史上的重要「監管轉捩點」。

為了重建市場信任,Tether自2021年起開始系統性重構其儲備結構,並引入第三方審計制度。截至2024年,Tether的儲備結構發生了顯著變化,呈現出明顯的「去風險化」和「國家資產化」趨勢。目前,其超過70%的儲備資產為短期美債(T-Bills),這種資產高度流動、安全性高,具有與現金等價的償付能力;10%~15%的儲備資產為現金和現金等價物,包括美國銀行存款、貨幣市場基金等;少量儲備資產配置貴金屬(如黃金)與高評級商業票據,以實現多元資產覆蓋;極小比例的儲備資產配置加密資產(如比特幣、以太幣),這更多是出於戰略儲備與資產對沖的需要。Tether同時宣稱其儲備為「超額準備」模式,即總資產價值高於市場流通的USDT數量,以抵抗短期擠兌風險,提升償付彈性。這個做法與傳統中央銀行維護貨幣穩定的準備金策略高度相似,體現了其向「準央行化」治理邏輯靠攏。

在制度建設方面,Tether開始與獨立審計與會計事務所(如BDO Italia)建立持續合作關係,每季度發布儲備審計報告,涵蓋總資產構成、負債狀況、準備金覆蓋率等核心數據。相關報告以「儲備證明」形式向公眾揭露,並可以在官網及鏈上平臺公開查閱。此外,Tether還承諾逐步過渡至即時儲備驗證機制,即未來將提供每日資產變動報告,增強資訊揭露的及時性與公信力。此舉如能實現,或將成為全球穩定幣發行領域的監管透明度標竿。

儘管Tether在儲備建設與資訊揭露方面取得顯著進展,但其合規性問題並未完全消除。當前仍存在一些潛在挑戰。首先是註冊地選擇問題。Tether的總部設於新加坡,註冊地為英屬維京群島,避開了美國本土監管體系。這個「離岸結構」雖具靈活性,但也被質疑可能規避監管審核。其次是合規邊界模糊的問題。與其他合規穩定幣(如Circle的USDC)相比,Tether尚未被全面納入美國金融犯罪執法網路或紐約州金融服務署(NYDFS)的數位貨幣監管框架,其是否滿足未來全球穩定幣統一監管規則(如FSB、BIS框架)仍有爭議。最後是受監管程度不均的問題。USDT在全球範圍內被廣泛使用,其中包括一些監管較為寬鬆的司法轄區,這為其可能的合規套利留下空間。然而,從市場行為來看,Tether對合規的態度已從最初的迴避與被動轉向主動擁抱與適度合作。Tether的這個變化,不僅是對其過去受到的「黑箱」批評的回應,更是對穩定幣作為「金融基礎設施」角色的制度自覺。

網路效應與市場支配力:穩定幣領域的美元霸權

截至2024年底,USDT的流通市值已突破1100億美元,占據全球穩定幣市場總值的60%以上,市值規模幾乎是第二名USDC的兩倍以上,形成了穩定幣領域的事實壟斷。這種市場格局的形成,不僅僅是因為Tether公司在早期入場或得益於其技術實現,更深層的原因在於它建立起難以撼動的「網路效應+制度路徑依賴」的市場霸權結構。

USDT目前已在多維場景占位,成為交易、支付和結算的事實標準,以及全球70多家主流加密交易所(CEX)的核心穩定幣,如幣安、OKX、Bybit等平臺的主要交易對和帳戶計價單位。超過90%的加密貨幣交易對的預設報價資產,與BTC、ETH、SOL等主流加密資產構成高頻率交易對,是流動性最活躍的穩定錨。在Uniswap、Curve、Aave、Compound等主流DeFi協議中,USDT占據核心抵押池和流動性池的主導地位。USDT還成為Web3.0商業與數位支付的基礎設施,廣泛嵌入GameFi、NFT交易平臺、鏈上薪資發放、去中心化自治組織(DAO)財政管理等新興應用場景。在中東、拉丁美洲、非洲和東南亞等美元流通受限地區,USDT已被視為「可訪問的美元」或「平民美元帳戶」。這種多維度的生態嵌入使USDT在數位金融世界中建構了高度互聯的「結算網格」,其影響力遠超一個普通的穩定幣產品,更像是加密世界裡的「美元清算網路」。

與傳統法幣相比,USDT的擴張並不依賴國家信用或法律強制,而是依託市場自發形成的網路效應。這種效應具有強烈的路徑依賴性和馬太效應:越多的用戶與平臺使用USDT,其接受度越高,流動性越強;流動性越強,又進一步吸引更多新用戶和新平臺導入,形成自我強化的正回饋循環。USDT擁有最廣泛的錢包相容性和最豐富的交易通道,其用戶轉帳體驗優於其他穩定幣。交易所、錢包服務商、跨鏈橋等生態服務優先整合 USDT版本,提高其優先順序和易用性。DeFi協議往往以USDT為首選穩定幣基準池,開發者無須重構結構即可利用其流動性。灰度基金、Bitwise等傳統金融衍生品服務商也預設採用USDT作為對沖和入金管道,提高了其主權外資金的吸附能力。換言之,USDT不僅建構了一個幣種,更打造了一種標準協議與價值尺度,與傳統美元地位相仿,卻脫離了國家主權的控制。

● USDC:穩定幣制度化的代表

與USDT相似,USDC是當前全球最重要的法幣抵押型穩定幣之一,由美國金融科技公司Circle與主流加密交易所Coinbase於2018年聯合推出,初衷就是打造一個合規、透明、機構友好型的鏈上美元資產。與Tether更側重市場接受度與生態相容性不同,USDC自誕生之日起就深度嵌入美國金融監管體系,以「白名單路徑」推動穩定幣的制度化發展。

在技術邏輯與操作路徑上,USDC與USDT保持一致。金融機構或用戶將美元資金存入Circle指定的銀行帳戶;Circle對應鑄造等量的USDC並轉入用戶鏈上地址;用戶可自由轉帳、交易;當用戶贖回美元時,將USDC退還給Circle;Circle銷毀對應USDC,並將美元匯出至用戶銀行帳戶。這個機制實現了鏈上與鏈下資產的雙向映射,以清晰的會計邏輯確保每一枚USDC背後都有實物美元資產擔保。

(中略)

制度化合規樣本:穩定幣走出「灰色地帶」的路徑範本

穩定幣在其誕生初期曾長期處於「灰色地帶」,既不屬於傳統金融機構發行的合規貨幣,也未完全受到加密世界的技術社區治理約束。這種模糊的制度屬性,雖然曾為其帶來快速增長的市場空間,但也伴隨著諸多監管爭議與合規風險。USDC的出現與崛起,標誌著穩定幣正逐步走出這個灰色空間,邁入制度化、可監管、可整合的發展新階段。

USDC是第一個獲得美國多個州貨幣轉移牌照並在美國金融犯罪執法網路註冊的穩定幣,這一點與USDT等早期穩定幣形成鮮明對比,後者多註冊於海外離岸屬地,儘管擁有龐大用戶基礎與流通規模,卻始終遊走於監管邊緣,並曾因此遭受多起罰款與審計質疑。

在全球穩定幣市場中,USDT與USDC形成一剛一柔、相互制衡的雙寡頭格局。USDT更具市場滲透力,依賴其在全球交易所、場外交易平臺與用戶錢包中的流通優勢,特別是在亞洲、拉丁美洲、非洲等區域主導加密交易、跨境支付與資金出逃等「市場導向」場景。USDC更具制度公信力,其「鏈上美元」定位越來越貼近「數位金融基礎設施」,深受機構投資者與政府監管部門青睞,是各類合規Web3.0企業、數位銀行、託管平臺在美元穩定幣上的首選。

尺寸(公分)14.8 x 21 x 2.3cm

開本 25

頁數 368

前言 穩定幣的「ChatGPT時刻」

第1章 去中心化的務實變革:穩定幣的起源與發展

1.1 比特幣走向「支付工具」的失敗嘗試

1.2 技術驅動:從「加密龐克」到「金融樂高」

1.3 填補鏈上與鏈下的結構裂縫:穩定幣的誕生

1.4 何以得名「穩定」幣:穩定幣的定義

1.5 穩定幣十年進化簡史

第2章 穩定幣全景圖:類型與運行機制

2.1 數位貨幣時代的「銀行票據」:法幣抵押型穩定幣

2.2 去中心化的可信任代碼:加密資產抵押型穩定幣

2.3 去中心化貨幣政策的實驗場:算法穩定幣

2.4 應運而生:收益型穩定幣

第3章 基礎設施:穩定幣的系統架構

3.1 發行者:從「代幣工廠」到金融基礎設施建設者

3.2 託管方與合規服務商:穩定幣生態的信任背書者與風險防火牆

3.3 流動性提供者與交易平臺:穩定幣流通的發動機與終端介面

3.4 錢包與支付平臺:穩定幣的「最後一公里」

3.5 結算網路(公鏈):穩定幣的「行駛公路」與競逐主戰場

第4章 如何改變世界:穩定幣的市場應用

4.1 重塑全球支付體系:從技術替代到制度挑戰

4.2 跨境支付的結構性瓶頸與穩定幣的替代潛力

4.3 作為加密貨幣交易的結算媒介

4.4 DeFi金融體系的核心構件與制度支柱

4.5 現實世界資產代幣化

4.6 穩定幣重塑新興市場金融生態

第5章 作為挑戰者:穩定幣對傳統金融和貨幣政策的影響

5.1 穩定幣衝擊傳統金融

5.2 傳統金融機構的應對與合作路徑:從抵抗到融合

5.3 穩定幣對貨幣政策傳導機制的影響

第6章 作為被挑戰者:穩定幣面臨的困局與考驗

6.1 威脅國家貨幣主權

6.2 去中心化帶來「監管真空」

6.3 合規性與營運管理的雙重挑戰

6.4 灰色產業隱憂

第7章 穩定幣治理:創新與監管的博弈

7.1 穩定幣的野蠻成長

7.2 主要經濟體的監管實踐

7.3 數位金融「緊箍咒」:穩定幣合規監管的核心議題

第8章 美元穩定幣的商業版圖:三個案例

8.1 Tether與USDT:填補加密世界的美元空白

8.2 Circle與USDC:打造「可監管的鏈上美元」

8.3 川普家族與USD1:政治權力和數位貨幣的勾連

第9章 穩定幣市場的藍海

9.1 金融基礎建設新格局:穩定幣市場現狀

9.2 誰主沉浮:多元格局下的共存博弈

9.3 預見數位貨幣生態的未來

第10章 「數位布列敦森林體系」:穩定幣重構全球金融秩序

10.1 傳統金融體系:舊秩序的裂縫

10.2 穩定幣與數位美元生態:新秩序的可能與代價

第11章 從防禦到布局:穩定幣時代的中國行動

11.1應對加密貨幣衝擊

11.2穩健開放的穩定幣發展路徑

11.3穩步審慎推進數位穩定幣

結語 穩定幣的金融革命,尚在黎明前夜